Bei dreirädrigen Motorrädern und einigen leichten Lastkraftwagen und Transportern spricht man oft von einer vollschwimmenden und einer halbschwimmenden Achse. Was bedeuten „vollschwimmend“ und „halbschwimmend“ hier? Diese Frage beantworten wir im Folgenden.

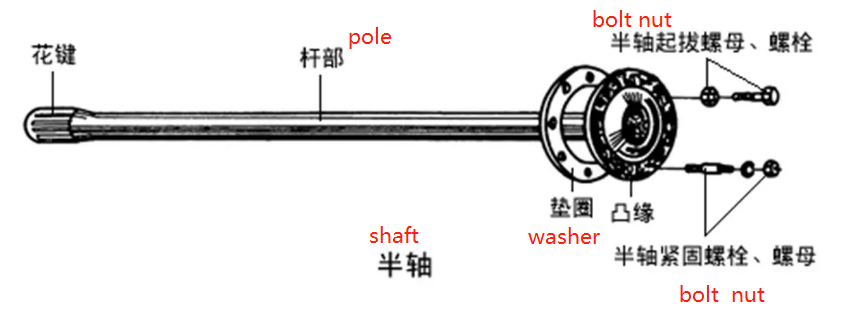

Die sogenannte „vollschwimmende“ und „halbschwimmende“ Lagerung bezieht sich auf die Art der Lagerung von Achswellen in Kraftfahrzeugen. Bekanntlich ist die Halbwelle eine Vollwelle, die das Drehmoment zwischen dem Differenzial und den Antriebsrädern überträgt. Ihre Innenseite ist über eine Keilverzahnung mit dem Achswellenrad verbunden, ihre Außenseite über einen Flansch mit der Nabe des Antriebsrads. Da die Halbwelle ein sehr hohes Drehmoment aushalten muss, ist eine sehr hohe Festigkeit erforderlich. Im Allgemeinen wird legierter Stahl wie 40Cr, 40CrMo oder 40MnB zum Vergüten und Hochfrequenzhärten verwendet. Durch das Schleifen weist der Kern eine gute Zähigkeit auf, hält hohen Drehmomenten und einer gewissen Stoßbelastung stand und erfüllt so die Anforderungen von Kraftfahrzeugen unter verschiedenen Bedingungen.

Je nach Lagerungsart der Halbwellen werden diese in zwei Typen unterteilt: „schwimmend“ und „halbschwimmend“. Die häufig verwendeten Begriffe „schwimmend“ und „halbschwimmend“ beziehen sich auf den Typ der Halbwelle. „Schwimmen“ bezieht sich hier auf die Biegebelastung nach dem Ausbau der Achswelle.

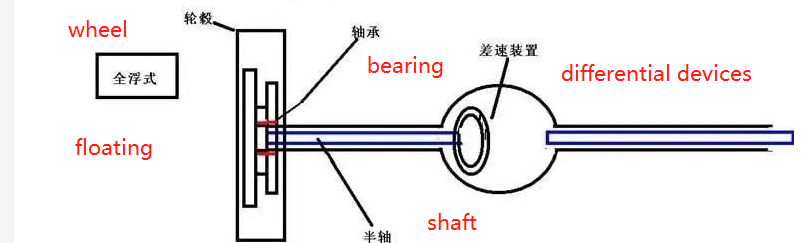

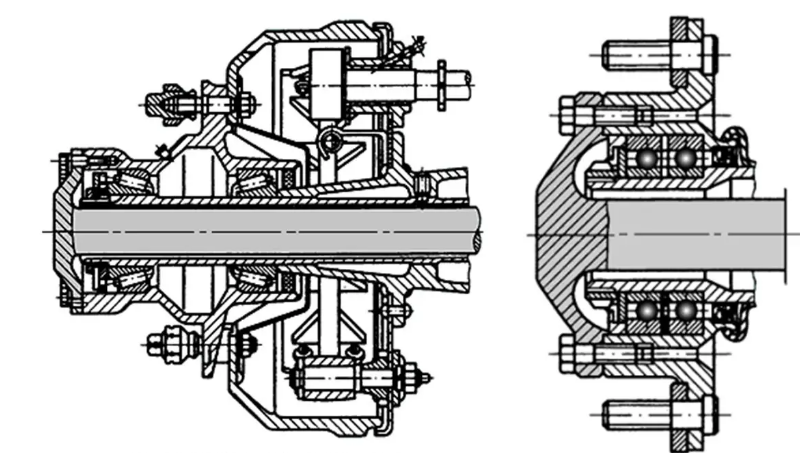

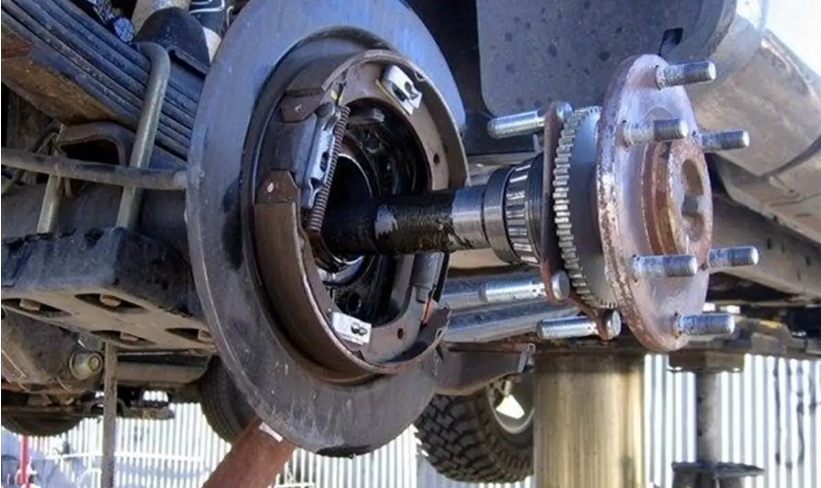

Bei der sogenannten schwimmend gelagerten Halbwelle wird ausschließlich Drehmoment, jedoch kein Biegemoment, übertragen. Die Innenseite der Halbwelle ist über eine Keilverzahnung mit dem Achswellenrad des Differenzials verbunden, die Außenseite verfügt über eine Flanschplatte, die mit Schrauben an der Radnabe befestigt ist. Die Radnabe ist über zwei Kegelrollenlager auf der Achse gelagert. Dadurch werden Stöße und Vibrationen sowie das Fahrzeuggewicht von den Rädern auf die Naben und schließlich auf die Achsen übertragen, die wiederum von den Achsgehäusen getragen werden. Die Achswellen übertragen lediglich das Drehmoment vom Differenzial auf die Räder und treiben das Fahrzeug an. Dabei tragen beide Enden der Halbwelle ausschließlich Drehmoment, jedoch kein Biegemoment. Daher spricht man von einer schwimmend gelagerten Halbwelle. Die folgende Abbildung zeigt Aufbau und Einbau einer schwimmend gelagerten Halbwelle eines Fahrzeugs. Sein strukturelles Merkmal besteht darin, dass die Radnabe über zwei Kegelrollenlager auf der Achse montiert ist, das Rad auf der Radnabe montiert ist, die Stützkraft direkt auf die Achse übertragen wird und die Halbwelle hindurchgeht. Acht Schrauben sind an der Nabe befestigt und übertragen das Drehmoment auf die Nabe, wodurch das Rad gedreht wird.

Die schwimmend gelagerte Halbwelle lässt sich leicht zerlegen und austauschen. Der Ausbau der Halbwelle erfolgt durch Lösen der Befestigungsschrauben an der Flanschplatte. Nach dem Ausbau der Halbachse wird das gesamte Gewicht des Fahrzeugs jedoch vom Achsgehäuse getragen, sodass das Fahrzeug weiterhin zuverlässig abgestellt werden kann. Der Nachteil ist die relativ komplexe Konstruktion und die hohe Teilequalität. Dieser Achswellentyp ist in Pkw am weitesten verbreitet und wird in den meisten leichten, mittelschweren und schweren Lkw, Geländewagen und Pkw verwendet.

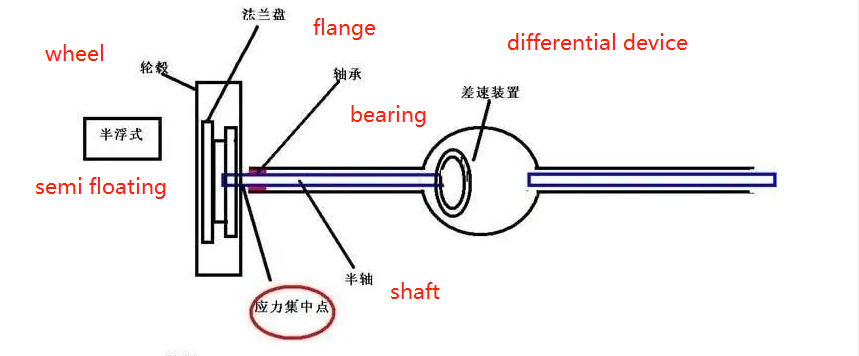

Bei der sogenannten halbschwimmenden Achswelle trägt die Achswelle nicht nur das Drehmoment, sondern auch das Biegemoment. Die Innenseite einer solchen Achswelle ist über eine Keilverzahnung mit dem Achswellenrad verbunden, das äußere Ende der Achswelle ist über ein Lager am Achsgehäuse gelagert, und das Rad ist fest am Ausleger am äußeren Ende der Achswelle montiert. Dadurch werden die auf die Räder wirkenden Kräfte und die daraus resultierenden Biegemomente direkt auf die Achswellen und anschließend über die Lager auf das Antriebsachsgehäuse übertragen. Im Fahrbetrieb treiben die Achswellen nicht nur die Räder an, sondern tragen auch das gesamte Fahrzeuggewicht. Das innere Ende der Achswelle trägt nur das Drehmoment, nicht aber das Biegemoment, während das äußere Ende sowohl das Drehmoment als auch das volle Biegemoment trägt. Daher spricht man von einer halbschwimmenden Achswelle. Die folgende Abbildung zeigt Aufbau und Einbau einer halbschwimmenden Achswelle eines Fahrzeugs. Sein strukturelles Merkmal besteht darin, dass das äußere Ende auf einem Kegelrollenlager mit einer konischen Oberfläche und einem Schlüssel und der Nabe befestigt und abgestützt ist und die nach außen gerichtete Axialkraft durch das Kegelrollenlager angetrieben wird. Lager, die nach innen gerichtete Axialkraft wird über den Schieber auf das Kegelrollenlager der anderen Halbwelle übertragen.

Die halbschwimmende Achswellen-Tragstruktur ist kompakt und leicht, jedoch ist die Kraftübertragung auf die Achswelle kompliziert und die Demontage und Montage umständlich. Bei ausgebauten Achswellen kann das Fahrzeug nicht mehr auf dem Boden aufliegen. Sie kann im Allgemeinen nur bei Kleintransportern und leichten Fahrzeugen mit geringer Zuladung, kleinem Raddurchmesser und integrierter Hinterachse eingesetzt werden, wie beispielsweise bei der Wu Ling- und der Song Hua Jiang-Serie.

Veröffentlichungszeit: 04.08.2022